-

硅谷

硅谷

甲骨文董事长致信全体员工:公司将迎来大变化

BI中文站 3月17日 报道

在公布季度财报结果后,甲骨文CEO萨弗拉•卡兹(Safra Catz)对分析师们说了一番有趣但却隐晦的话,暗示该公司将会迎来巨大的变化。

它听起来就好像甲骨文要进行重大的结构重组了,但实际上不是。

在财报电话会议结束后,卡兹对华尔街分析师说:

“我们公司一直在转变业务模式,我们将会在今天晚些时候的内部员工会议上对此进行详细说明。但是,我们的目的是成为行业中最易打交道的公司,你们将会看到一些积极的变化,我们的客户将会爱上它们。”

此前,密切关注甲骨文的JMP证券分析师帕特•瓦尔拉芬斯(Pat Walravens)在一份研究简报中指出,有传闻称甲骨文可能会“发生重大变化”。

瓦尔拉芬斯给甲骨文的评级是“逊于大盘”。他总结说:

“我们认为甲骨文的问题在于:虽然它的SaaS(软件即服务)云服务应用程序发展势头强劲,但是现在的市场需求已开始逐渐偏离其数据库、中间件和硬件业务,因为企业已开始将其工作从企业数据中心转到云服务基础架构供应商,如亚马逊Amazon Web Service和微软Azure。”

据悉,亚马逊的这些变化将会让企业客户更便捷地注册使用该公司的云服务,而不必经过它的销售团队,尽管该公司的销售团队也能够销售它。这是一个新的计划,名为甲骨文Accelerated Buying Experience(加速购买体验)。

在去年11月,甲骨文执行董事长拉里•埃里森(Larry Ellison)就承诺了这样的事情。在当时,他说甲骨文正在想法让客户“刷一刷信用卡”就可以使用它的云服务。

有知情人士称,这些所谓的重大变化“其实也没有什么大不了的”。但是,它们确实包括改变甲骨文的云服务授权模式(即云服务协议),以便让企业客户不经过甲骨文的销售团队就可以购买甲骨文的产品。

对于甲骨文客户来说,这可能让他们大松了一口气。

据悉,甲骨文对其客户一直很强势,总是力图怂恿他们购买更多的甲骨文产品和服务,尤其是它的重要的云服务。而甲骨文的客户也对此感到越来越厌烦。

甲骨文的竞争者们也注意到了这一点。亚马逊和微软都推出了吸引甲骨文客户的计划,打造了更方便这些客户迁移的软件。微软甚至承诺让甲骨文客户免费使用它的数据库。

正因如此,甲骨文开始采取新的措施来保住自己的客户。

下面是甲骨文发送给该公司全体员工的一封电子邮件,它介绍了新的销售计划。

致甲骨文全体员工:

你们中很多人都知道,向云服务的转变是科技行业的最新发展动向,也是我们公司历史上遇到的最大最重要的机遇。甲骨文早在十多年前就开始了这个计划,当时我们重新编写了我们的全部应用程序,将它们变成了便于用户拥有和使用的整合云服务。这种云服务具有客户期望的灵活性、可靠性、可扩展性和安全性。现在我们拥有了整个行业领先的最完善的云服务。全世界有超过1万个企业客户正在用我们的软件经营他们的业务。

为了成为云服务行业中最易打交道的公司以及进一步提高我们的差异化竞争力,我们正在公司内部积极部署我们自己的云服务,改善我们的销售方式和客户支持服务。今天我们很高兴告诉你们,我们推出了甲骨文Accelerated Buying Experience,这是我们向云服务转变战略中的重要组成部分。

甲骨文Accelerated Buying Experience让企业用户只需点击几个按钮就可以轻松地购买我们的云服务。通过我们的SaaS应用程序,包括销售、服务和配置-定价-报价(Configure-Price-Quote)云服务,我们现在能够比云服务行业中的其他公司更快捷地处理定单。因此,我们减少了处理交易的时间,可以将更多的时间放到满足客户的需求上。除了在公司内部部署我们自己的云服务外,围绕Accelerated Buying Experience这项新的销售计划做出的调整还包括:

1. 提高签署合同的灵活性;

2. 减少和删除审判环节;

3. 简化和缩短定单文档;

4. 提供客户自助购买的功能;

5. 全程提供各种帮助。

你们可以在Accelerated Buying Experience网站上了解更多有关如何利用新的销售计划的详细情况。此外,在不久的将来,我们还计划授权使用Accelerated Buying Experience,以及在其他非云端交易活动中提供Accelerated Buying Experience。这些重大的变化将帮助我们继续成为全世界最成功的企业科技服务提供商。

董事长兼首席技术官拉里•埃里森

CEO萨弗拉•卡兹

CEO马克•赫德 (乐学)

来源:腾讯科技

-

硅谷

硅谷

迈向数字营销新时代,Google 推出了 6 款全新的企业级营销工具

说到底,Google 现在的基础业务仍然是广告,在一边收集更多的用户数据来实现广告的精准投放之外,他们也在不断得帮助数字营销这件事情变得更简单。

Google 在 2005 年推出了 Google Analytics 这个免费的网站流量统计服务,现在已经成为了每个做市场营销的人需要了解的一款工具,它可以帮助客户分析不同渠道的广告投放、推广效果,以动态地了解、调整在不同渠道或关键词上的投放汇报。

从去年 Google I/O 大会上推出了 Google Analytics for Apps,早些时间又收购了 Adometry,很显然他们是想搞个大新闻。今天,Google 推出了这套整合数据分析、视觉化工具、A/B 测试以及标记管理的企业级服务,被称为 Google Analytics 360 Suite。

看上去 Google Analytics 360 Suite 很强大,因为它包含了原来的 Google Analytics Premium 和 Adometry,现分别称为 Analytics 360 和 Attribution 360,还将作为开发者工具 Tag MAnager 收入其中。

除此之外,Google 还发布了三个新产品,Audience Center 360、Data Studio 360 以及 Optimize 360,以从数据测试和视觉呈现方面完善 Google Analytics 在营销工具上的不足。

简单介绍一下 Google Analytics 360 Suite 包含的 6 款工具:

Analytics 360:上文中说到,Google Analytics Premium 将更新为 Analytics 360,仍然作为一款用于监测流量,分析消费者对于不同的管道、产品的 touch-pionts(接触点),整合 Google 广告工具,进行更有效的营销策划。

Tag Manager 360:一款为开发者设计的标签管理工具,便于管理和追踪带外挂代码,简化工作流程,加速网站速度,获取跟精准的数据。

Optimize 360:用来进行多个版本的网页 A/B 测试,然后调整为不同的客户提供个性化体验。

Attribution 360:基于原来的 Adometry,帮助广告商分析不同管道、设备或者系统平台上的分发状况,更有效地进行广告资源的分配。

Audience Center 360:整合了 Google 旗下的广告服务 AdWords、DoubleClick 以及第三方平台提供的网站数据、客户关系管理,以帮助营销人员管理大数据,了解消费者行为。

Data Studio 360:以 Google Docs 为基础的数据分析及视觉化工具,可以将数据转换成一目了然的互动式图表,支持多人即时协作。

通过介绍,我们可以看到这 6 个彼此相互集成的工具服务,都旨在将线上营销和数据分析这件事情变得更简单,正如 Google 高级产品主管 Babak Pahlavan 所说:

这是一个多屏办公和移动设备的时代,也许越来越多人其实不太习惯使用桌面端复杂的工具了,所以我们专注易用性,并想办法让协作变得更容易。

另外一点,Google 推出这套全面的数字营销工具,也将直接挑战作为 Adobe 三大业务的 Marketing Cloud。这是桌面旧时代与移动新时代之争,就像 Google Docs 与 Office 一样。

目前 Google Analytics 360 Suite 中四个新产品已经开放用户参与测试 Beta 版本,Analytics Premium 和 Adometry 的用户随后也会收到更名以及测试的邀请。

来源:36氪,作者:Kyle君,如若转载,请注明出处:http://36kr.com/p/5044636.html

-

硅谷

硅谷

在线IT培训平台Revature获2000万美元A轮融资

软件正在蚕食世界,AI 即将抢走我们的工作。年轻人要想在这样的未来生存下去最好要学会编程。这正是 IT 技能培训服务持续火爆的原因。近日IT 人才外包与培训平台 Revature 在这股浪潮中获得了 2000 万美元 A 轮融资。

虽然刚刚获得 A 轮,不过 Revature 并不是一家年轻的公司,这家总部位于弗吉尼亚州的培训机构早在 2003年 就已经成立。其模式是做 IT 供需方的平台,一方面 Revature 为财富 500 强、政府组织以及系统集成商提供和培训程序员及软件开发工程师。另一方面,对于具备技能的人才,Revature 免费提供雇用前培训;对于不具备技能或者技能不足的求职者,Revature 准备了 22 门面向企业 IT 技术的网上课程,通过有经验的教师来帮助这些人获得求职所需的 IT 技能。公司宣称已有超过 600 所大学的学生通过其培训计划获得了工作机会。

此轮融资由 University Ventures 以及 EdenCapital 领投,USA Funds 跟投。这也是该公司近十几年来第一次公开获得融资。从形势来看的确有 IT 人才供不应求的因素(在 Glassdoor 近日公布的美国 25 大高薪职业中 11 岗位就占了 11 个,其中软件开发经理、软件架构师与 IT 经理分别排在技术岗位的前 3 位),同时也反映出大学教育并不能培养出企业真正需要 IT 技能的现状。

来源:36氪,作者:boxi,如若转载,请注明出处:http://36kr.com/p/5044475.html

-

硅谷

硅谷

移动分析和营销工具服务公司Repro获得260万美元融资,用于扩大海外市场

近日,日本移动分析和营销工具服务商Repro宣布获得 260 万美金的融资,投资方来自 Jafco、Voyage Ventures、以及之前一些天使投资人。这是继去年5月 份,他们获得来自 DG Incubation、Brain Pad、 Shift back 83.5 万美金天使轮融资后的第二笔融资。

据 Repro 创始人 Yusuke Hirata(见下图)介绍,新一轮融资除了用于加强自身系统研发和人才体系外,还将用于拓展在全球的影响力,准备开发海外市场,并与 2017年 推出海外办事处进行试销。

Repro 是一家提供移动应用数据分析服务及营销工具服务的初创企业,成立于 2015年4月。除了提供定量分析服务外,它还为移动应用开发者提供定性分析服务,让开发人员像看电影一样在屏幕上看到用户的操作行为。此外,它还允许开发人员给用户发送推送通知或应用消息,比如该公司最新推出的 API(应用程序接口)就支持移动推送通知,用于个性化营销,帮助开发人员提高他们应用程序的打开率和活跃度。

目前,来自 18 个国家的 1400 款应用都在使用 Repro,其中包括少量的付费移动应用开发者。据创始人 Yusuke Hirata 介绍,该平台大部分客户为电子商务网站、游戏公司、新闻媒体等类 IT 行业的各大应用。未来他们的目标是将业务拓展到时尚、房地产、汽车、人力资源、婚介这些非 IT 领域。

来源:36氪,作者:惜墨,如若转载,请注明出处:http://36kr.com/p/5044295.html

-

硅谷

硅谷

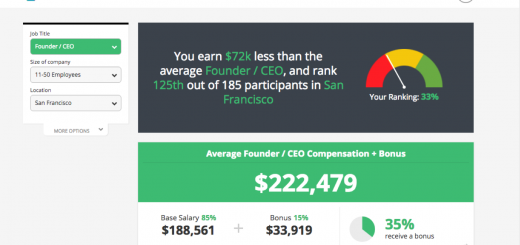

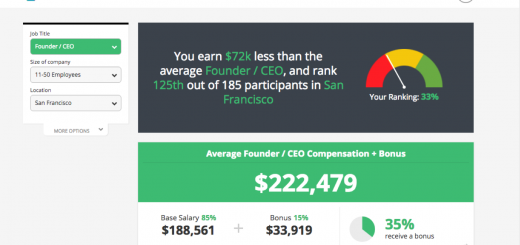

Comparably欲解构企业薪酬体系,让你和同事间的薪资待遇透明化

来源:猎云网(微信号:ilieyun) 编译:Mancy

Docstoc的联合创始人Jason Nazar携手新创立的初创公司Comparably又回归了,这家公司的目标就是让工资变透明,让企业的文化更清晰。该项服务基于公司规模、地点、融资和员工性别解构薪资的内涵。目前公司的目标是在科技领域提供信息,不过计划在未来扩展至其他领域。

Nazar在外媒的采访中表示:“我们的使命就是让工作变得更美好,而首先提出的方法就是让薪资和文化透明化。”Comparably向员工免费开放,同时完全是匿名制的。另外,在Comparably的帮助下,用户非但可以促进自己的职业生涯,还可以向别的用户提供有用的见解。

用户可以使用自己的邮箱或者LinkedIn账号来登陆,该项服务只会获取用户的邮箱地址和公司信息,不会获取私人信息。

在这个平台上,用户可以选择职位名称、公司规模、当前的增长阶段、融资情况、自身的工作年份以及性别。用户还可以通过该服务了解到同事间的薪资情况(如果使用LinkedIn就需要采用实名认证)。

Nazar和他的团队相信,男女员工间的工资透明化可以使Comparably鹤立鸡群。公司希望通过呈现上百种职位的薪资来解决男女工资差异的问题,从而成为行业的佼佼者。

为了鼓励用户参与,该项服务利用了一种调查手段,简单同时可以快速反馈,让用户直观地感受到和同事的薪资差别。所有的薪资数据都采用一种算法以实现结果的有效性。

尽管没有方法能确定个人挣得了多少,但Comparably还是会找到不同的来源获取统计数据,它会知道一项人均75000美元的工作在某位用户口中报出120000美元时是否合理。如果系统监测到异常,那么系统就不会引入该数据让其他用户参考。

Comparably目前涵盖了70种职位,但公司承认职位还不能和每个人都匹配,所以目前公司正设法完善职位信息。服务在10座城市推出,包括洛杉矶、旧金山、西雅图和华盛顿等地。选择这些城市是因为它们的科技数据在数量上具有统计学意义,未来更多城市将获取该项服务。

薪资并非Comparably唯一关注的方面。企业文化板块可让匿名用户对企业或行业中存在的问题畅所欲言。Nazar表示Comparably不是抨击公司的论坛,而是将公司里真实发生着的事透明化。

Comparably和Glassdoor之间有相似之处,然而Nazar表示自己公司提供的薪资数据最准确、最有参考性。

Nazar解释道:“我们认为,通过着手于薪资和文化,我们可以为数百万的公司和员工创造更好的工作状态。我们希望塑造公平的竞争环境,从长远看来,这对每个人都具有积极意义。”

Comparably希望为员工提供工具,好让他们更好地评估当前的就业状况和未来选择。公司也可以通过这些数据找到促进发展、改进和成长的真正方法。Nazar说道:“随着时间的推移,会出现很多能改善人们工作方式的方法,但这里才是起步的重要一环。”

Nazar在辞去了Docstoc的首席执行官一职后,操持起了新事业。随后据报道称,Intuit以5000多万美元收购了Docstoc(公司于去年 12 月关闭)。而后,一些报道渐渐浮出水面。

去年年末 Nazar创办了新公司Crew32,同时筹集到520万美元,不过之后公司披露真实的金额为650万美元。Crosslink Capital、Upfront Ventures和Lowercase Capital等多家知名风投公司都参与了投资。

目前,与Nazar共事的是Yammer的联合创始人George Ishii、DebtMarket的联合创始人兼Docstoc的前首席运营官Mike Sheridan和InvestedIn的联合创始人Yadid Ramot。

Comparably的服务目前提供网页版支持,但移动端应用还未推出。

-

硅谷

硅谷

李开复对创业者说,中国创业者一定要去硅谷看看

HRTechChina注:李开复年初花了半个月的时间,带着一个100人的团队(里面包含很多创业者)去登门拜访了硅谷的26位科技界名人和18家如日中天的企业,用李开复的话说,靠的是“刷脸”。本文由李开复口述、新浪科技编辑李根整理,主要谈到李开复为何不让创业者掏一分钱也要带着他们去硅谷看看——创新工场的投后服务。他说除了马斯克和小扎因为一些原因没能见面交流外,李开复的那些老朋友,他都带着中国创业者拜访了一遍。硅谷对于中国创业者,究竟意味着什么?

以下是李开复的分享:

创业者缺什么

我们这次硅谷之行,属于创新工场投后服务。我们带着兄弟会成员和工场近100人的团队,几乎把硅谷的老朋友们又访问了一遍。除了正好有事不在的Elon Musk,还有刚当父亲的扎克伯格,其他的都带着创业者访了个遍。

(李开复与谷歌CEO Sundar Pichai)

讲一下背景,从创新工场的发展来说,我们从一开始就不断基于自己对于行业和市场的判断进行布局投资,然后通过各方面的投后服务来帮创业者提供价值。再后来,我们发现随着行业各方面的发展,看到了做一个创业者互助社区的重要性,而且如果能够得到一些资深导师的帮助会是非常重要的,所以我们做了兄弟会和群英会。

在兄弟会和群英会里面,我们也时常在讨论,而最近讨论最多的是:我们这些创业者身上到底最缺什么?

最后得出的结论是,我们的创业者在有些方面能力很强:知识面、产品能力、管理能力、战略和竞争战术等,也经过兄弟会拓展了人际关系,有彼此之间上下游的合作等。但目前好像在格局观、世界观等方面有欠缺,这种欠缺其实就是十亿美金公司和百亿美金公司的差别所在。

具体来说,一个创业者可以整体琢磨怎么把产品功能多做一点、用户多弄一点,但是如果格局不够大,眼光不够长远,比如怎么用一句话描述“我的公司在如何改变世界”,那我觉得应该去最好的学习圣地硅谷增长见识。

坦率来说,在国内大家也能通过看马云、马化腾的演讲,请王峰、王兴做分享等实现提高。但在国际视野和思考问题的方式方面,以及美国人在突破创新的胆识方面,还是很值得学习的,这是一个理由。

其次还有一个理由就是,我觉得中美的产品跟技术的关系会越来越密切,越有商机。

以前你说一个美国公司到中国来,其实挺难的,中国公司到美国去也挺难的。但是现在我们越来越发现,中国的创业水平在提升,其实能做中国创业者的老师,也只有在硅谷才有了,世界的其他地区可能都打不过中国了。

更多产品的国际化可能会基于技术。比如说你做了人脸识别——Face++,你要把它推到美国去,或者是美国做一个Siri想推到中国来——这个是 完全有可能的。所以随着创业从产品驱动、市场驱动走入技术驱动,我认为现在就产生了很多机会:更多中美合作,把中国公司带入美国,或者倒过来给彼此的机会会越来越多。而且很多中国创业者是有优势的,他们在创业打法方面,跟美国是有差异化的。

反过来也一样。所以我们就觉得对这些创业者来说可以学习,去向硅谷创业者学点什么,然后有什么技术可以引入,哪些产品和技术可以打到美国去,未来还有什么机会等。

此外,在这个过程中,这些创业者也能建立彼此间的兄弟情谊。因为在一起旅游、参观那么长时间,回来就变成好哥们儿。

还有一个相伴随的,就是去硅谷挖人。因为技术人才方面,美国还是有很独特的地方,谷歌这些公司训练出来的工程师,在大数据、大计算、团队合作、协作、管理、作战等方面还是有一些优势的。所以我们也找了一些很棒的技术人才,也帮我们的公司挖人。

这大概就是此次硅谷之行的目的和理由。

百亿美金公司

这次硅谷之行中,也和DST创始合伙人Yuri有了深入交流,他请我们到他家去参观,在他家用早餐,也跟我们分享了他对趋势的一些认知。

Yuri主要分享了两点,第一是他坚信互联网的革命还远远没有结束,第二是分享了他认为一个“百亿美金公司”的创始人该有的特质。

互联网的革命还远未结束。Yuri的主要依据是人均GDP和互联网的GDP的比例,还有很大的成长空间。另外他还认为互联网在一些国家的成长会有更好的发展,他坚信中国是这些国家之一,因为现在普及率之类的还有很大的空间。

另一个是Yuri如何去识别值得投资的创业者。DST的风格,过去我在知乎上回答过,Yuri本人只投10亿美金以上的公司。但是现在,他说自己要识别 100亿美金甚至更大的公司。原因是他认为其实10亿美金的公司,做起来挺容易的,而且他自己就创业做过,最后成了10亿美金的公司,他说:“我自己做 过,我就看创始人有没有和我一样的基本素质和经验就行。”

但识别100亿美金公司的创始人却不容易。他跟我们分享了一些独特的看法。Yuri说他投资了Facebook、京东和小米等公司,从扎克伯格、刘强东和雷军身上,他也能不断学习得出一些结论。“你要说这些人到底有什么共同的地方? 其实每个人各有特色,但是有一点,这些人都有种怪怪的特点,都有种偏执狂的特点。如果你找一个创始人,四平八稳、什么都懂、有高深的技术、管理和市场经验,这个人是做不成100亿美金的公司的。”

所以Yuri Milner的结论就是说:100亿美金公司的创始人一定在某些方面相当偏执。

(Yuri Milner在自家的花园与李开复交流)

接下来,一旦你找到这样的人,投资模式也就很简单了。人识别对了,领域识别对了,投资人所要做的就是站在创业者背后把钱给他,他要什么你就帮他做什么。 董事会席位不要了,控制权不要了,对赌也不要了,因为找了这么棒一个人,好不容易找一个快速成长的领域的老大,而且是有偏执特质的超级创业者。你接着要做 的就是把钱给他,他爱做什么就做什么,无条件支持他。这是Yuri的一个理论,这些理论以前都说过,只是这个偏执的部分,我觉得由他亲口说出来还是蛮有意思的。

那天在Yuri家里,大家问他说:你做过最艰难的决定是什么?

他说, 我有一次融了2亿美金,然后我转手全部投进了Facebook。因为他觉得Facebook是一个改变世界的公司,自己投进去以后不但能赚钱,而且能够彼 此学习,对公司有很多战略的意义。后来确实也一一验证了——他投进去虽然很贵,2亿美金只买了2%,因为Facebook当时估值是一百亿美金。

至今你还可能会搜到很多文章,在当时批评这个俄罗斯土豪,说这么贵的估值还投,但后来验证了Yuri这个决策的正确性。他就是因为这一件事情做成了,使得他在Facebook大涨之后,被很多人奉为创投神话。

现在的话,Yuri除了投资,还特别热衷于基础科学,也在做一些对整个人类认知有意义的事情。比如说他和扎克伯格,以及马云等发起成立了一个“突破奖”的新科学领域的诺贝尔奖,因为他们认为诺贝尔奖有些过时了,没有涵盖所有的重要的领域。

另外,Yuri还发起了一个找外星人的项目,他觉得这个世界上我们不可能是孤单的。当然他不是支持找UFO那种想法,他觉得我们就应该对外太空发出 信号,说人类的存在。另一方面也找各种外星人存在的信号。实际上这一类的现象,他觉得如果数据能够结合一下很值得一做,因为这是人类很自然的下一步。

所以我觉得看了这些以后,我们带去的创业者都觉得格局很大。在告别Yuri的时候,很多创业者都意识到之前想的问题太小了,而且他们也开始希望有一天能够想到人类的未来,人工智能的责任问题解决没有,人类是否孤单,怎样有一个“大脑”去进入各个领域。

总之就是脑洞大开。这次硅谷之行,也希望他们能够看到:永远有更伟大的事情可以做,唯一限制你的只是你的雄心壮志和想象力。当然,这不会对你现在所处行 业的竞争和业态有改变,不会对你怎么去迭代产品、获取用户有改变,也不会影响到你的融资上市的思考等等,但如前面所说,有大格局的创业者是会不一样的。

公司文化

还有一个让我们意想不到的是访问Airbnb,有种“大跌眼镜”的感觉。因为我们去之前并没有预料到这个公司是此行的一个大亮点。我们去谷歌、去特斯拉,这些企业都是大家的心中的英雄,都对它们有一定的了解。但Airbnb就是一个网站而已,普遍的看法是:他只是在正确的时候启动了这个项目,然后就拉 了一堆用户慢慢地滚动起来一个平台。

(兄弟会成员与Airbnb高管Varsha Rao畅谈)

但是我们去了以后才发现,这个公司的文化非常不同。很多创业者过去会认为硅谷公司文化类似,这些公 司都是科技型的。文化无非是:共享技术改变世界,颠覆模式之类的。但是这次去了以后就发现这些公司原来那么不一样,其实硅谷当然有他的文化,但是每一个硅 谷成功的公司都有非常独特的、自己的文化。

那么在Airbnb,这是看得最清楚的,因为他不是一个伟大的技术公司。创始人也不是枭雄,或者商业天才。当然他商业是不错的,他就是一个很执着的人,坚持做一件事情,然后他公司的使命和文化非常清楚:我们要做一个好主人。

其实我们经常在大公司里听到类似的口号,有点说教性的公司文化理念,比如诚信、重视用户和用户第一等等,但员工心里觉得就是说说而已嘛。

真正身体力行、言传身教的是什么样的呢?我们去Airbnb后发现,这个公司真的在实践他的文化,一下子让我们感觉好像真的回到家了。他们对我们这些来 访者非常好,安排参观,并且每十个人就会安排一个导游,值得一提的是这些导游都是Airbnb长期的员工,会介绍Airbnb相关的各种各样的故事。

有趣的是Airbnb会把他们平台上一些很好的家庭,还原式实现在他们的办公室里,比如某个会议室,他们会告诉你这是波多黎各谁谁谁的家,欢迎你去住。 所以他们其实也在不断地为屋主做广告,可以看出他们的文化真的很成功,屋主和员工都特别想做一个好客的主人,我觉得Airbnb的成功其实是基于这个心态。

之前有很多人说Airbnb上拍的照片特别漂亮,是因为这个才成功的。其实真正的是Airbnb上的每一个人都想如何成为一个好主 人——我要把家整理得最美,做得有特色,让别人能够留下好的评语,因此我要拍很美的照片,再经过Airbnb平台来传播。所以屋主的整个传播流程上传、审 批、留言、上诉和批评等,都在围绕一个核心:宾至如归。通过去Airbnb拜访,受到这样的欢迎,印象还是蛮深的,也值得中国的创业者思考借鉴。

对中国经济的看法

此次硅谷之行中,李开复还就中国经济的话题,在美接受了彭博的采访,采访实录如下:

Betty Liu:你在中国,你的企业也扎根在中国,对于中国经济放缓的担心是否过度了呢?

李开复:的确是有些放缓,毕竟整体经济都有些放缓。但其实中国经济类型包含两种类型,一个是传统型经济,另一个是创新型经济,指的就是科技型经济,线上对线下,电子商务和社交网络,消费者服务型经济。中国的创新型经济增长非常可观,当前问题的症结在于,科技行业的崛起是否足够抵消传统行业的衰弱。科技企业增长巨大,但整体规模依然偏小。我认为如果整体经济下滑能减缓的话,就有足够的时间来抵消这种衰弱。但我不是经济学家,我并不能预测经济。

Betty Liu:是的,科技行业在中国相对类似制造业的传统行业还算是新兴行业。那么问题来了,当人们看到部分科技公司的股价时,他们会质疑这种增长是否会超出公司的掌控,关于这个问题你怎么认为?

李开复:当然不会,大部分都在掌控之中,我认为像腾讯和阿里巴巴这样的公司是十分强大的,但强大的也只是少数。当你成为科技行业的领头羊是一件很伟大的 事情,你能够以此为基础,在这一行业和毗邻行业中,创造巨大的利润,正如我们从谷歌成立母公司Alphabet看到的那样,我相信未来会有中国的公司走这 条路。就那些大公司来说,我对他们很有信心,他们的财务数据十分庞大,比如阿里巴巴在双十一当天的交易就超过140亿美元,在刚刚过去的农历新年,腾讯产品的微信和QQ共计发放了120亿的红包,中国农历新年人们互相发钱作为节日礼物。当你拥有一个如此庞大的市场,这些数字都是难以置信的,中国差不多有七 亿五千万人使用智能手机,其中超过半数可以进行免费的线上支付。在中国没有信用卡或是PayPal的服务费,所有转账都是免费的,这就能够驱动更多的线上 商业机会。

Betty Liu:但是开复,许多关注者会认为,虽然这是一个很大的,极富潜力的市场,但是这些中国科技公司能够成长到如此庞大,也是因为中国政府会保护他们的市场 份额,像Facebook和Google这样,因为审查制度不能或者选择不进入中国市场的公司怎么办呢?

李开复:美国公司互相之间也有区别,比如苹果,或是微软在一定程度上做得很好,其他的公司就有点艰难了,未来不可预知,我认为更大的问题是,美国公司是否能够适应中国的文化,环境和需求。比如说我刚才谈到的红包,如果一家外国公司不理解这一概念,就不能利用其盈利,毕竟这是中国经济中的一件大事,美国公司要想在中国成功,就必须改造自 己,而不是将美国商品直接搬到中国。

Betty Liu:我认为在中国销售产品的美国公司都做得很好,比如说耐克,但是在服务端照顾消费者就麻烦了,知识产权和审查制度阻碍了外国公司,你认为中国的这一制度会改变吗?

李开复:这很难下定论,就人口数量和消费者水平来看,世界上只有两个大国,美国和中国,中国公司在海外市场成功的例子少之又少,美国公司也一样,我认为这主要是文化交流和授权的问题。至少目前我不认为美国公司能在中国发展很好,当然其中也有你提到的其他因素。

来源:腾讯科技

-

硅谷

硅谷

硅谷码农也在纷纷逃离,表示要到小城市寻找幸福

注:本文编译自Quartz网站文章,来源:钛媒体;July/翻译,Joyce/编辑。

高科技人才的世界,早就不仅仅属于硅谷了。

来自一个在线招聘网站的数据显示,越来越多的工程师和科技工作者正在离开旧金山湾区的硅谷,到奥斯丁、德克萨斯、西雅图、华盛顿等新兴的科技中心去寻找机遇。

Indeed.com从数据中发现,旧金山湾区内的人们越来越多地搜索湾区之外的工作,到今年二月一号,Indeed.com上35%的该地区的科技工作者都在寻找其他地区的工作。这一数据取的是30天的平均数并对一些季节性因素做了调整,比去年同期增长了近30%。

搜索湾区外工作的比例,去年同期增长了近30%

旧金山湾区有着全美最贵的房租。在寻找湾区以外工作机会的人中,年龄在31岁到40岁之间的工作者比例最大,这意味着人们想要在别的地方找到更好的发展机会,在一个更便宜的地区安定下来改善生活质量。

31-40岁的工作者中比例最大。

Indeed.com的高级副总裁Paul D'Arcy表示:“湾区飞快的发展速度和层出不穷的发展机会给人们的生活幸福感带来了挑战。人们寻找工作的时候想要平衡机会和幸福。住房、交通以及生活质量都是非常重要的考量因素。”

不过Paul D'Arcy也强调,这一趋势并没有撼动硅谷在科技界的地位,寻找科技行业岗位的人中,仍然有66%的工作者在寻找湾区内的工作。来自全国各地的人们也在源源不断地涌入湾区。这也从一个侧面反映出了美国国内科技领域工作机会的增长。

在加州之外,人们主要关注的是大型城市,如纽约,以及同样有成长中的科技社区、但生活成本更低的地区,如奥斯丁和西雅图。

湾区内的工作者最为青睐的城市中不乏那些小城市。

D'Arcy 说道:“一些小城市的排名如此之高,这的确让人有些惊讶,这反映出人们认为其它科技中心有着更高质量的生活。

D'Arcy认为,这种从大城市到小城市的迁移迹象在全世界都有所体现。在英国、德国,人们也从伦敦迁移到剑桥,从柏林迁移到慕尼黑。

在另一方面,人才去了哪里,科技公司也会跟到那里。我们已经看到像Facebook这样的科技巨头在奥斯汀和西雅图开了分部,谷歌也正在波特兰市市区寻找租地。

-

硅谷

硅谷

Pre-A轮融资340万美元,大数据公司Taste Analytics通过挖掘用户吐槽内容智能化企业决策

大数据、云计算等技术在近几年得到迅猛的发展,但是在实际操作层面,中美之间还存在很大差距。国内的企业级客户在进行大数据分析时,仍以分析结构化数据为主,而在美国,很多企业已经开始分析非结构化数据,中国市场仍缺少这方面有效的分析工具。

据IDC的调查报告显示:企业中80%的数据都是非结构化数据,这些数据每年都按指数增长60%。

位于硅谷的Taste Analytics推出综合智能数据分析平台—— Signals,其最独特的地方在于既具备非结构化文本文档数据的深度分析能力,同时也支撑着各种传统的结构化数据 (报表、销售记录等)。

那么,什么是非结构化数据?

非结构化数据主要是指那些无法用固定结构来逻辑表达实现的数据,简单来说就是用户散落在论坛、微博、微信或其他渠道发表的关于产品的各种评价或吐槽。

从形态上,它主要包含这三大块:

第一是文本文字;

第二是图像、图片等;

第三是视频流、电视流。

对比一下或许更有助于理解,非结构化数据和结构化数据最本质的区别包括三个层面:

首先,非结构化数据的容量对比结构化数据要大,可以达到10几倍甚至几十倍的体量;

其次是产生的速度,比如Twitter刚出来的时候,每天产生一亿条的信息量,新浪微博的信息量更大,可以达到几十亿条信息;

最后是数据来源的多样性,这些数据来源有客服、邮件、调查问卷、社交网络等等。

因此,signals平台服务的对象不是企业的 IT、数据库,而是商业人员,例如市场营销,客服、信息洞察员、产品优化改进设计人员等。

以手机厂商为例,Signals通过对客户的邮件反馈、在论坛的相关讨论、微信、微博等相关评价信息分析,告诉设计师用户普遍反映电源键的位置设计很不人性化,手机开屏经常掉帧等等,从而进行产品优化。

非结构化数据既然这么复杂,那怎么分析?

Taste analytic主要是通过如下几个步骤进行非结构化数据分析的:

第一,数据采集,帮助企业更快更全的采集到各类数据。

signals集成了上百个数据接口,包括亚马逊、天猫、Salesforce,ZenDesk, Esty, Yelp、Twitter、Facebook、Apple Store、Google Play Store等,并且这个数字还在飞速扩大,根据taste analytic创始人汪晓宇的介绍,他们正在和国内的第三方数据提供商聚合数据、百分点等进行合作,将为中国客户提供更多本地化的数据。

非结构化数据接入口

第二,数据分析,也就是对于非结构化和结构化数据进行深度机器分析。

signal通过深度学习非结构化的自然语言,根据用户的用词、造句、行文方式来理解文字含义,通过对大范围的用户、上千万个消费点进行聚类分析。目前Signals平台具备成熟的实时分析包括中文在内的12种文字以及语音等非结构化数据的能力。

此外,Taste Analytics的服务适用于各种非结构化数据分析场景,只要有聊天记录、对话记录和邮件记录,就可以和数据源直接对接分析。

从各种维度进行分析

第三,将数据进行图像可视化。

Signals平台会把数据分析结果进行可视化输出,为客户提供10余种图像可视化模式,并且支持客户自定义分析,共包括15种不同的可视化分类。

将数据分析结果可视化

此外,汪晓宇告诉创业邦,Taste Analytics研发出的最先进的分析技术——预测性分析,也将在中国上线,用户可以享受到结构化和非结构数据的精准分析结果,系统针对关键词、时间趋势等因素对市场行为作出及时的预测。

依据上图的元素进行预测分析

那凭啥别人不能做或做不了?

与国内诸葛IO、GrowingIo不同的是,Taste Analytics主要针对的是文本非结构化的挖掘和处理,而诸葛IO是对于机器产生的数据流,Click数据的分析。对于企业来说,两者是相对互补的关系。

汪晓宇告诉创业邦,Taste Analytics成立两年,就已经获得了百万美元量级的订单,拥有像Ally银行、ForeSee问卷调查等客户,收入增长了6倍,并且季度营收增长速度保持在300%左右。

之所以取得这样的成绩,主要核心在于技术和人才,其技术壁垒在于文本数据的深度学习。

汪晓宇博士毕业于北京邮电大学的通信工程专业,之后就到美国直博,之后因为突出的学术贡献,被破格提拔为北卡大学夏洛特分校的助理敎授,并在美国五大视觉中心之一的夏洛特视觉中心任主任。他曾经应邀在美国海事国防安全风险大会演讲;还曾在斯坦福给计算机系的学生传授研发经验。

Taste Analytics的CTO俞立和Thomas Kraft,也是从美国顶级学府博士毕业,技术团队成员全都是硕士以上学历,博士占比达40%。

Taste Analytics在2月完成Pre-A轮340万美元融资,由真格基金领投,跟投机构包括聚合数据、华创资本等。

汪晓宇认为在实际操作中,图片、视频的潜力还大大没有被挖掘,机器数据和FinTech 瞬时高维度的金融数据也很有潜力。Taste Analytics未来将加大对图片和视频领域的非结构化数据分析。

来源:创业邦

-

硅谷

硅谷

二月份至少18家美国科技企业进行了裁员

[摘要]雅虎裁员1500人,黑莓裁员200人,Zenefits裁员250人。

BI中文站

在即将进入2016年之际,科技公司曾经疯狂招人。不过,随着雄心勃勃的商业增长计划逊于预期,这些公司现在又开始大规模裁员。

招聘企业Zenefits周五宣布裁员250人,这只是席卷科技行业裁员潮的一个缩影而已。

据市场研究机构DataFox的数据,在过去的2月份,至少有18家科技企业,或与科技相关的企业进行裁员,而且这些还只是那些已经被报道的企业。

美国老牌互联网公司雅虎将裁员15%,总人数将超过1500人。加拿大智能手机制造商黑莓将裁员35%,减少200个工作岗位。数据情报收集技术开发商DataGravity也在2月份开始裁员,以降低成本。

市场增长放缓以及企业财务前景堪忧是眼下这轮裁员潮发生的大背景。那些拥有较强增长、丰富现金储备以及可控资金消耗率的企业依然发展良好,而这三大因素一旦有一方面出现问题,企业就可能开始伺机减少开支。

虽然在上一个月有不少公司进行裁员,但随着市场收紧,这一趋势或将延续。风险投资公司Khosla Ventures合伙人基思•拉波伊斯(Keith Rabois)在接受彭博电视采访时表示,这些公司的员工数量过剩。

拉波伊斯说:“我认为科技企业或许在过去四年中招聘员工的数量太多。我认为科技公司的平均超员率在25%至50%。”

这不仅仅是硅谷初创企业的问题,美国大大小小各种企业都在开始收缩,以下就是各家公司的裁员情况:

(李路)

-

硅谷

硅谷

企业即通初创Slack谋求再融资1.5亿美元

[摘要]两年来Slack月活跃用户已经增加到230万,今年营收有望达到6400万美元。

BI中文站 3月3日报道

据《华尔街日报》记者尤利娅•切诺娃(Yuliya Chernova)报道,炙手可热的即时通信初创企业Slack正在就再融资1.5亿美元与各方面进行洽谈。

上一轮融资使得Slack估值达到了28亿美元,而此次融资可能使得该公司估值更上一层楼。截至目前,Slack已经获得约3.4亿美元融资,其中包括在2015年4月份完成的1.6亿美元E轮融资。

Slack尚未就融资报道置评请求进行回应。

Slack被视为史上发展最快的企业应用软件之一。自两年前发布以来,Slack月活跃用户已经增加到230万,其年营收有望达到6400万美元。

上周,Slack CEO斯图亚特•巴特菲尔德(Stewart Butterfield)称,其月活跃用户中有20%是在今年才开始使用该应用的。

新一轮融资活动反映出Slack强劲增长势头以及投资者对这一快速发展初创企业的信心。有不少报道称,近期风投环境趋紧,市场对于科技企业的首次公开募股(IPO)活动处于观望模式。

然而,Slack在获得28亿美元估值后不到一年的时间里,在如此艰难的资本市场中再次谋求大规模融资或许证明其发展和财务均处于健康状态。(李路)

扫一扫 加微信

hrtechchina

扫一扫 加微信

hrtechchina

硅谷

硅谷

硅谷

硅谷

硅谷

硅谷

硅谷

硅谷

硅谷

硅谷

硅谷

硅谷

硅谷

硅谷

硅谷

硅谷

硅谷

硅谷

硅谷

硅谷

扫一扫 加微信

hrtechchina

扫一扫 加微信

hrtechchina